失業保険の受給を検討している方で、自己都合退職の場合の「いつから」受け取れるのか、その時期が気になっている方も多いのではないでしょうか。

特に、2025年4月の法改正によって、給付制限期間が短縮されることで、さらに受給開始時期への関心が高まっています。

この記事では、自己都合退職後の失業保険の待機期間について、その概要から受給までの具体的な流れ、さらに2025年4月の法改正の内容も踏まえて詳しく解説します。

失業保険の受給を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

自己都合退職の場合の失業保険の待機期間とは

自己都合退職後に失業保険の受給を考えている方は、「いつから」手当を受け取れるのか、その時期が最も気になる点ではないでしょうか。

会社を辞めた後の生活設計を立てる上で、失業保険の受給開始時期を正確に把握することは非常に重要です。

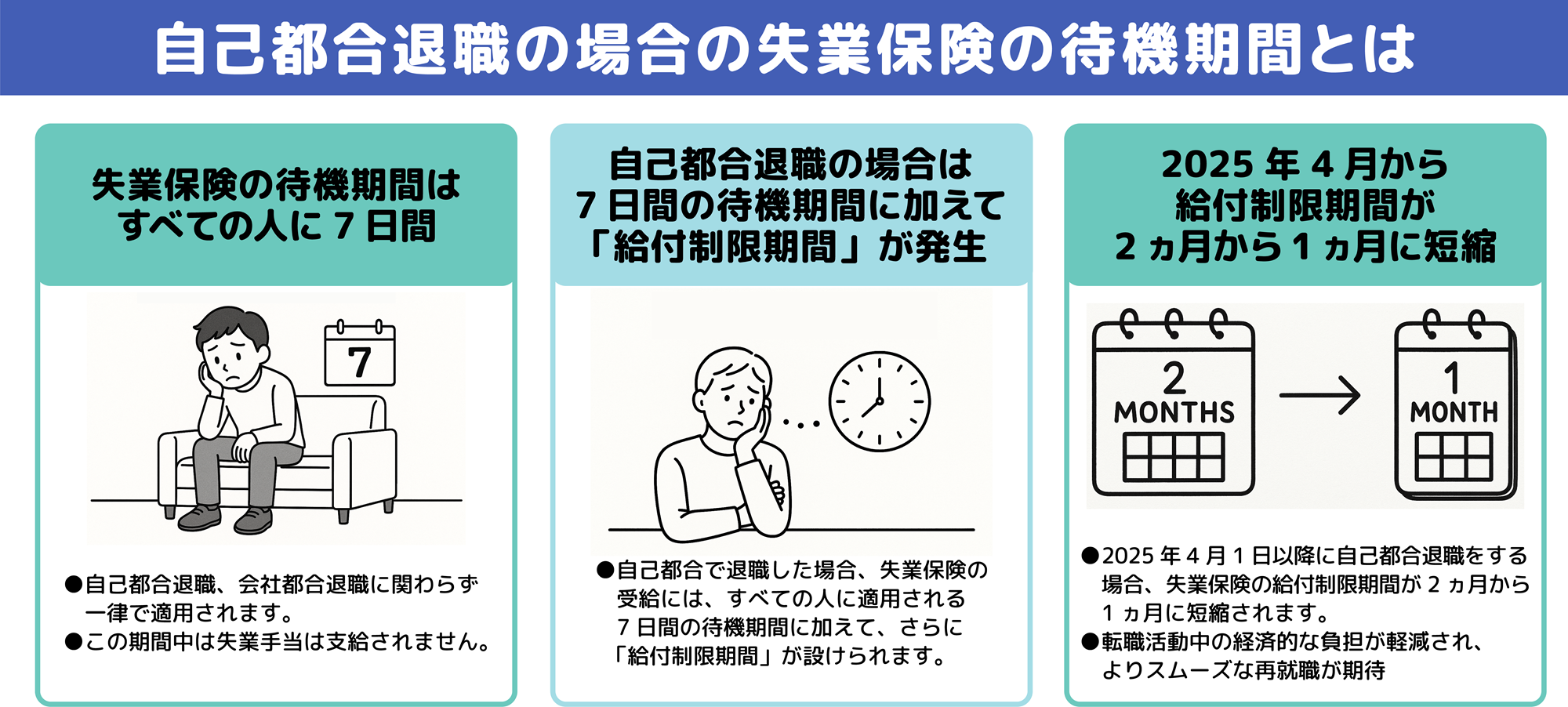

自己都合退職の場合、失業保険の受給開始には、「待機期間」と「給付制限期間」という2つの期間が影響します。これらの期間を理解しておかないと、予想よりも受給開始が遅れてしまい、生活に支障をきたす可能性もあります。

特に、2025年4月には法改正によって給付制限期間が短縮されるため、この変更点も踏まえて、ご自身のケースでいつから失業保険が受け取れるのかをしっかりと確認しておくことが大切です。

失業保険の待機期間はすべての人に7日間

失業保険の待機期間は、自己都合退職か会社都合退職かにかかわらず、原則として7日間です。

この期間は、失業状態であることを確認するために設けられています。

雇用保険法に基づき、失業手当の受給資格が決定された後、すべての人に一律に適用される期間であり、この7日間は失業手当が支給されません。

失業保険の「待機期間」は、自己都合退職か会社都合退職かに関わらず、すべての人に一律で7日間適用されます。

もちろん、失業保険の待機期間は、自己都合退職か会社都合退職かにかかわらず、原則として7日間です。

この期間は、失業手当の受給資格が決定された後、あなたが実際に「失業状態にある」ことをハローワークが確認するために設けられています。

雇用保険法に基づき定められたこの7日間は、失業手当が一切支給されません。そのため、この期間の生活費については、ご自身で準備しておく必要があります。この待機期間が満了して初めて、次のステップである給付制限期間(自己都合退職の場合)や、その後の失業手当の支給へと手続きが進むことになります。

自己都合退職の場合は7日間の待機期間に加えて「給付制限期間」が発生

自己都合で退職した場合、失業保険の受給には、すべての人に適用される7日間の待機期間に加えて、さらに「給付制限期間」が設けられる点が、会社都合退職との大きな違いです。

この給付制限期間は、あなたが自身の意思で退職を選択したことを踏まえ、すぐに失業手当を受け取るのではなく、まずはご自身で積極的に求職活動を行うことを促す目的で設定されています。

これまで、この給付制限期間は原則として2ヵ月間とされていました。

例えば、10月1日に退職し、同日にハローワークで求職申し込みを行った場合、10月1日から7日間(10月7日まで)が待機期間となります。

その後、10月8日から12月7日までの2ヵ月間が給付制限期間となり、この期間中も失業手当は支給されません。

したがって、自己都合退職の場合は、手当が実際に支給されるまでには、待機期間と給付制限期間を合わせた時間を要することになります。

このため、退職後の生活資金の計画を立てる際には、この期間を考慮に入れることが非常に重要です。

2025年4月から給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮

2025年4月1日以降に自己都合退職をする場合、失業保険の給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮されます。

これは、早期の再就職支援や生活支援を強化するための法改正によるものです(参考:厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について)。

これにより、たとえば2025年4月1日に退職し、同日に離職票を提出して求職申し込みを行った場合、4月1日から7日間(4月7日まで)が待機期間となります。

その後の給付制限期間は1ヵ月間(5月7日まで)となり、5月8日から失業手当の支給が始まることになります。

この短縮により、転職活動中の経済的な負担が軽減され、よりスムーズな再就職が期待されます。

ただし、2025年3月31日以前に退職した場合は、改正前の2ヵ月間の給付制限期間が適用されるため、注意が必要です。

自己都合退職でも失業保険を早く受け取れるケース

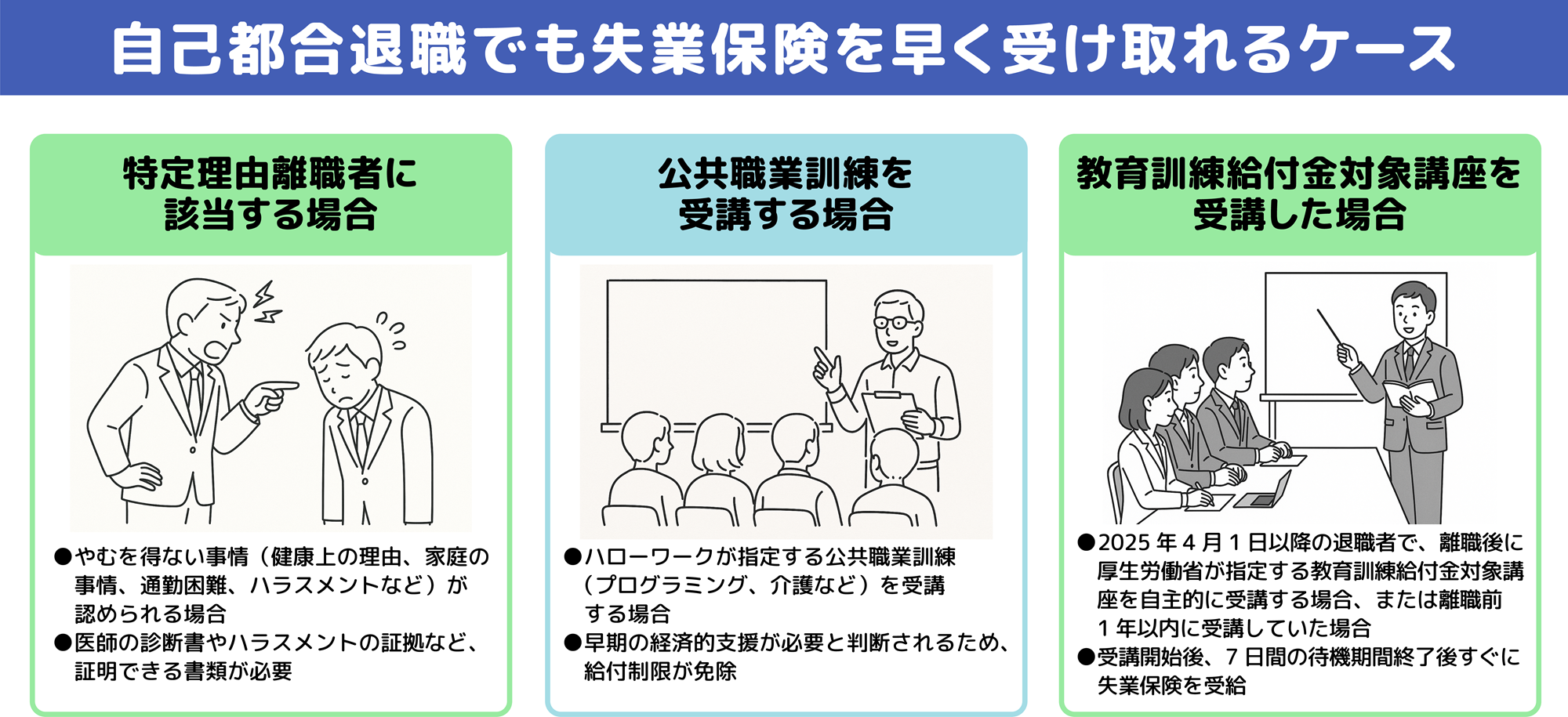

自己都合退職の場合、失業保険の受給には通常、待機期間に加えて給付制限期間が設けられます。

しかし、安心してください。特定の状況に該当する場合は、この給付制限期間が適用されず、待機期間の7日間が終了した後すぐに失業保険の受給を開始できる可能性があります。

これは、国がやむを得ない理由での離職や、再就職に向けた積極的な取り組みを支援するために設けられた制度です。

ご自身の状況がこれらの条件に当てはまるかどうかを確認することで、通常よりも早く経済的なサポートを受けられるかもしれません。

どのようなケースが該当するのか、詳しく見ていきましょう。

特定理由離職者に該当する場合

自己都合退職であっても、「特定理由離職者」に該当すると、通常の給付制限期間が免除され、失業保険を早く受け取れる可能性があります(参考:ハローワーク 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要)。

特定理由離職者とは、以下のような「やむを得ない事情」で退職した場合に認定されるものです。

- 健康上の理由: 病気や心身の障害で働けなくなった場合(診断書が必要)

- 家庭の事情: 妊娠、出産、育児、親族の介護や看病など

- 通勤困難: 配偶者の転勤や結婚などによる引越しで通勤が困難になった場合

- 契約更新拒否: 有期契約社員が契約更新を希望したにもかかわらず拒否された場合

- ハラスメント等: 職場でのパワハラやセクハラなどが原因で退職した場合(証拠が必要)

これらの事情に該当する場合は、ハローワークで相談し、必要な書類を提出することで、特定理由離職者として認定される可能性があります。

公共職業訓練を受講する場合

自己都合退職であっても、ハローワークが斡旋する「公共職業訓練」を受講する場合も、給付制限期間が免除され、失業保険をすぐに受給できる可能性があります。

公共職業訓練は、再就職に必要なスキルや知識を習得するための制度です。

受講者には早期の経済的支援が必要と判断されるため、給付制限が免除される仕組みになっています。

公共職業訓練には、IT分野のプログラミングコースやデータ分析コース、介護分野の介護職員初任者研修など、多岐にわたるプログラムがあります。興味のある方は、ハローワークで相談してみましょう。

【2025年4月以降】教育訓練給付金対象講座を受講した場合

2025年4月1日施行の雇用保険法改正により、自己都合退職者が失業後に特定の条件を満たす教育訓練給付金対象講座を自主的に受講した場合、または離職前1年以内に受講していた場合に、給付制限期間が撤廃されることになりました(参考:厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について)。

これにより、2025年4月1日以降に自己都合退職者が教育訓練給付金対象講座を受講した場合、7日間の待機期間終了後すぐに失業保険を受給することが可能になります。

これは、個人のスキルアップやキャリア形成を促進し、早期の再就職を支援することを目的とした制度変更です。

失業保険の待機期間中に注意したい2つのポイント

失業保険の待機期間中は、失業手当が支給されないため、過ごし方にはいくつか注意点があります。

特に以下の2点に留意しましょう。

アルバイトや収入を伴う活動は控える

失業保険の「待機期間」は、あなたが完全に失業状態にあることをハローワークが確認するための大切な期間です。

自己都合退職の場合、この待機期間は7日間設けられていますが、この期間中の過ごし方には特に注意が必要です。

この7日間にアルバイトや内職、その他の形で収入を得る活動をしてしまうと、ハローワークから「完全に失業状態ではない」と判断される可能性があります。

そうなると、失業保険の受給開始が遅れたり、最悪の場合、待機期間が延長されてしまうことも。受給開始が遅れることで、経済的な計画が狂い、生活に大きな負担がかかることも考えられます。

さらに重要なのは、もし収入を得た事実をハローワークに申告しなかった場合です。

これは「不正受給」と見なされ、厳しいペナルティが課される可能性があります。

具体的には、受け取った手当の全額返還を求められたり、悪質なケースでは詐欺罪として刑事罰の対象となることもあります。

失業保険は、再就職までの期間を経済的に支えるための制度です。

その目的を理解し、待機期間中は収入を伴う活動を一切行わないよう、十分に注意して過ごしましょう。

生活費の確保を計画する

失業保険の待機期間中は、失業手当が支給されません。

そのため、この期間の生活費を事前に確保し、計画を立てておくことが非常に重要です。

計画を立てずに過ごすと、生活費が不足し、再就職活動に集中できなかったり、精神的な負担が増したりする可能性があります。

具体的には、以下のような計画を立てることをおすすめします。

- 家計の見直しと無駄の削減: 固定費(通信費、保険料など)や変動費(食費、娯楽費など)を見直し、不要な支出を削減しましょう。

- 貯蓄の確認と活用: 当面の生活費として活用できる貯蓄があるか確認し、計画的に取り崩す準備をしておきましょう。

- 就職活動の計画: いつまでにどのような仕事を探すか、具体的な計画を立てることで、生活費の管理もしやすくなります。

- スキルアップへの投資: 待機期間中は収入がないことを逆手に取り、資格取得の勉強やオンライン講座の受講など、スキルアップに時間を充てるのも良いでしょう。

将来の収入アップにつながる投資と考えられます。

計画的に行動することで、スムーズな求職活動やスキルアップにつながり、再就職の成功率を高めることができます。

【自己都合退職の場合】待機期間終了後の失業保険受給までの流れ 4STEP

自己都合で退職した場合、失業保険はすぐに振り込まれません。まず「待機期間」があり、この期間が終わってからが本番です。

実際に失業手当を受け取るには、ハローワークでいくつかの手続きを段階的に進める必要があります。

これらのステップを理解し、準備しておくことが、スムーズな受給への鍵となります。

さて、待機期間を無事に終えたら、いよいよ失業保険の具体的な受給手続きが始まります。

ここからは、失業手当を受け取るまでの道のりを、4つの明確なステップに分けて解説していきましょう。

これらの手順を事前に把握しておくことで、ハローワークでの手続きが格段にスムーズになり、計画通りに経済的なサポートを受けられるようになります。

失業保険の手続き

ステップ1:雇用保険受給説明会の受講

失雇用保険受給者説明会は、失業保険を受給するために必須の手続きです。

ハローワークに求職申込を行い、受給資格が決定された後、指定された日時・場所で参加する必要があります。

説明会では、失業認定日の確認方法や必要書類の記入方法、求職活動実績として認められる活動内容、失業保険を受け取る際の注意点(不正受給の禁止やアルバイト報告義務など)が説明されます。

説明会で扱われる主な内容は下記の通りです。

- 失業認定日の確認方法や必要書類の記入方法

- 求職活動実績として認められる活動内容(ハローワークでの職業相談や求人応募など)

- 失業保険を受け取る際の注意点(不正受給の禁止やアルバイト報告義務など)

また、この説明会で、失業保険を受け取るために必要な「雇用保険受給資格者証」が交付されます。

雇用保険受給資格者証がなければ失業保険の手続きは進められないため、必ず参加しましょう。

ステップ2:最初の失業認定日

雇用保険受給者説明会に参加し、「雇用保険受給資格者証」を受け取ったら、次に訪れるのが「最初の失業認定日」です。

この日は、失業保険を受け取る上で非常に重要なステップとなります。

失業認定日には、ハローワークへ指定された時間に赴き、あなたが前回の来所から今回の認定日までにどのような求職活動を行ったのかを報告する必要があります。

この報告には「失業認定申告書」という書類を使用し、そこに求人への応募状況、面接を受けた事実、ハローワークでの職業相談の記録などを具体的に記入します。

失業保険は、「積極的に再就職を目指して求職活動を行っている」方に支給されるものです。

そのため、この失業認定日に求職活動の実績を正確に、そして漏れなく申告することが求められます。

もし、この日までに定められた回数(原則2回以上)の求職活動が確認できない場合や、申告内容に不備があると、その期間の失業手当が支給されない可能性があります。

失業認定日は、単に書類を提出するだけでなく、あなたが失業状態であり、再就職に向けて努力していることをハローワークに認めてもらうための大切な機会です。

忘れずに必要な書類を持参し、正直に活動状況を申告するようにしましょう。

ステップ3:2回目の失業認定日

自己都合退職の場合、失業保険の受給開始までには、最初の失業認定日とは別に、もう一度重要な認定日があります。

それが「2回目の失業認定日」です。

この2回目の認定日は、自己都合退職者に課される「給付制限期間」が終了したタイミングで設定されます。

ご存知の通り、自己都合退職では、7日間の待機期間に加えて、原則として2ヵ月間(2025年4月1日以降の退職では1ヵ月間)の給付制限期間が設けられています(参考:厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について)。

そのため、最初の失業認定日では、たとえ求職活動の実績を報告しても、まだ失業保険の支給は開始されません。給付制限期間中は手当が支給されないため、この期間を乗り越える必要があります。

そして、この給付制限期間が明け、2回目の失業認定日を迎えることで、ようやく失業手当の支給が開始されるという流れになります。

この認定日でも、前回と同様に求職活動の実績を正確に報告し、失業状態であることが認められる必要があります。

この2回目の認定日をもって、実際に手当が振り込まれる準備が整うため、非常に重要な節目となります。

ステップ4:失業手当の受給

失業手当は、あなたがハローワークで失業認定を受け、その際に求職活動の実績が認められれば、原則として失業認定日から2~3営業日以内に、ご自身が指定した銀行口座へ振り込まれます。

この振込までの期間は比較的短いですが、失業認定がなされるまでにはいくつかのステップを踏む必要があることを理解しておきましょう(参考:厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について)。

受け取れる失業手当の支給額や支給期間は、あなたの雇用保険の加入期間や離職理由(自己都合か会社都合かなど)といった個々の条件によって大きく異なります。

そのため、具体的な金額や期間については、ハローワークでの手続き時に確認するようにしましょう。

最も重要なのは、手続きにおいて正確な情報申告を徹底することです。

事実と異なる申告をしたり、収入があったにもかかわらず報告を怠ったりすると、「不正受給」と見なされ、手当の支給が停止されるだけでなく、過去に受け取った手当の返還命令や、場合によってはさらに厳しいペナルティが課される可能性があります。

失業保険は、失業中の生活を支える大切な制度ですので、ルールを守って正しく受給しましょう。

まとめ

自己都合退職の場合、失業保険の待機期間は7日間設けられており、待機期間中は失業手当は支給されません。

さらに、7日間の待機期間終了後には給付制限期間があり、制限期間中も手当は受け取れないため、注意が必要です。

しかし、2025年4月以降は給付制限期間が1ヵ月に短縮されるため、自己都合退職者も早期に手当を受け取れるようになります。

自己都合退職で失業保険の受け取りを検討している方は、この記事を参考に、計画的な転職活動を意識していきましょう。

失業保険の受給手続きは複雑に感じることもあるかもしれません。

ご自身の状況で具体的にいつから受給できるのか、どれくらいの金額が受給できるのかなど、さらに詳しく知りたい場合は、お近くのハローワークに相談するか、専門家のサポートを検討してみるのも良いでしょう。

コメント